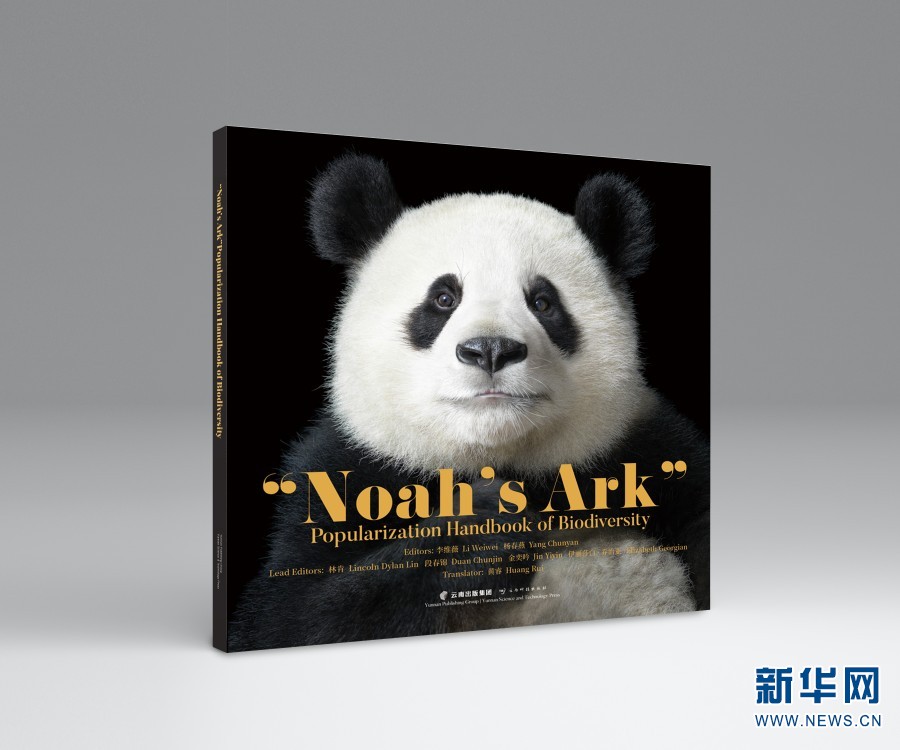

《万物同舟:生物多样性大众知识速读》封面

由中国科学院昆明动物研究所高级工程师李维薇和杨春燕博士携80多名国内外专家学者、媒体人、艺术家、摄影师等编著的《万物同舟:生物多样性大众知识速读》(英文版),作为COP15第二阶段中国角“云南生物多样性成就展”展品,于加拿大当地时间12月7日至19日在蒙特利尔会议现场展出。新华网专访李维薇,听她讲述本书编著背后的故事。

生物多样性知识速读-英文版内页-生物多样性丧失的五大因素

让世界看到“云南元素”

作为土生土长的云南人,李维薇深知云南对其进行科研工作的重要意义,在她看来,云南不仅有极好的自然禀赋,是名副其实的“动物王国”“植物王国”“世界花园”,更重要的是云南人有着发自内心对自然的“天然的爱”。

云南在生物多样性上的别样魅力,使李维薇与其他专家学者决定要在英文版中增添“云南元素”。“第一版是中文版,面向的是公众。就英文版来说,我们想让全球学者看到我们中国在生物多样性保护方面的智慧与方案,看到云南的生物多样性。”

于是,在这本书中,人们不仅可以看到“舌尖上的云南”,通过云南美食窥见云南的多样,还可以看到精心绘制的“生物多样性地图”。

而绘制这张地图,恰恰是编写图书时最困难的部分,“云南的物种真的太丰富了!一时之间我们都不知道该如何呈现。”李维薇笑着回忆,当时为了讨论出“某个物种该放在哪块区域才最有代表性”,各位专家学者之间常常争论不休,“虽然累,但是很有意义,能让更多人看到咱们云南的生物多样性。”

现场图片

一本历经“艰辛”的书

然而,辛苦的事不止于此。因为涉及到的专家、学者、艺术家等,生活在不同国家地区,李维薇与杨春燕常常需要熬夜参与开会讨论,“白天做自己的工作,晚上回去准备凌晨开会的内容,经常要到后半夜。”

但是一想到所有人都在为了这本图书的顺利出版而努力,李维薇便又充满力量,“我们请到的摄影师,会为了拍到更好的照片,一个人钻进大山;翻译老师们为了更精准地传达内容,一遍一遍地进行调整。”

图书亮相中国角

该书在进行公众科学传播城市生物多样性及其科学保护的同时,还对不同行业的公众如何切实参与到生物多样性保护进行了举例和探讨。“这也是我最想向大家推介的章节。每个人都可以为COP15、为生物多样性保护作出自己的贡献。为了完成这个章节,我们分头走访了不同行业的从业人员,常常要去沟通交流好几次。在听取他们想法的同时,我们也给出专业的建议。”

“希望未来,有更多人可以用我们的‘中国智慧’与‘中国方案’,去解决生物多样性保护方面的问题。也期待这本书能为大家打开一扇新的窗口,让学者走近大众,一起以书为媒,一起保护我们赖以生存的环境。”李维薇说。

9月1日拍摄的昆明东沟公园一景(无人机照片)。新华社记者 陈欣波 摄

生物多样性保护在昆明

2021年10月,COP15第一阶段会议在昆明召开。从会议筹备阶段到如今,作为专业的科研人员,李维薇在昆明发现了许多可喜的变化。

以翠湖为例,自今年年初起,李维薇与团队开始在翠湖进行“城市生物多样性”方面的研究。李维薇看到,翠湖公园通过清理淤泥、涵养水生生物等一系列措施,提升了翠湖的水质与周边生态环境,曾经“埋伏”在翠湖中的外来入侵生物愈来愈少,“原本属于翠湖的‘精灵’们纷纷回来了。”

11月17日,小朋友在昆明海埂大坝投喂红嘴鸥。新华社记者 王冠森 摄

为了让更多的公众了解生物多样性,并参与生物多样性保护,李维薇及其团队以翠湖为展示窗口,开展了丰富多彩的科普宣传和科普活动。

同时,李维薇和杨春燕任职的中国科学院昆明动物研究所专门成立了生物多样性基因组中心,为更多的公民科学项目提供有力支撑。

李维薇说,如今夜晚在翠湖边漫步,她又重新听到了儿时熟悉的虫鸣鸟叫,“其实生态保护离我们并不遥远,在我们的城市中,这些变化就是成果。”

采访接近尾声,记者询问李维薇最想推荐公众认识的动物时,她给出了一个“新鲜”的答案。“这次我推荐的动物并不是‘明星’动物,而是在翠湖、洱海等处都能见到的动物——黑水鸡。”李维薇解释,经过长期的观察,她发现,相比于前几年,黑水鸡与人的距离更近了,“从40米远,到2米远。这就是人与动物真正成为邻居、真正融为一体的表现。”(完)(张玛睿)