近年来,云南经济管理学院坚定不移落实好立德树人根本任务,以课程建设为核心抓手,深化教学改革,不断探索建设适应新时代要求的国家级和省级一流本科课程,提高课程育人实效。

云南经济管理学院确立了“以评促建,重在改进,对标一流,优课优酬”方针,将课程质量等级评价作为重要抓手,完善课程建设激励机制,以课程和教学改革项目为驱动,聚焦课程思政、产教融合、智慧教学等关键领域,持续加大经费投入与政策支持,鼓励教学团队大胆探索、先行先试,开展全方位、深层次的教学改革,在课改、教改项目孵化下,一批“金课”涌现而出。

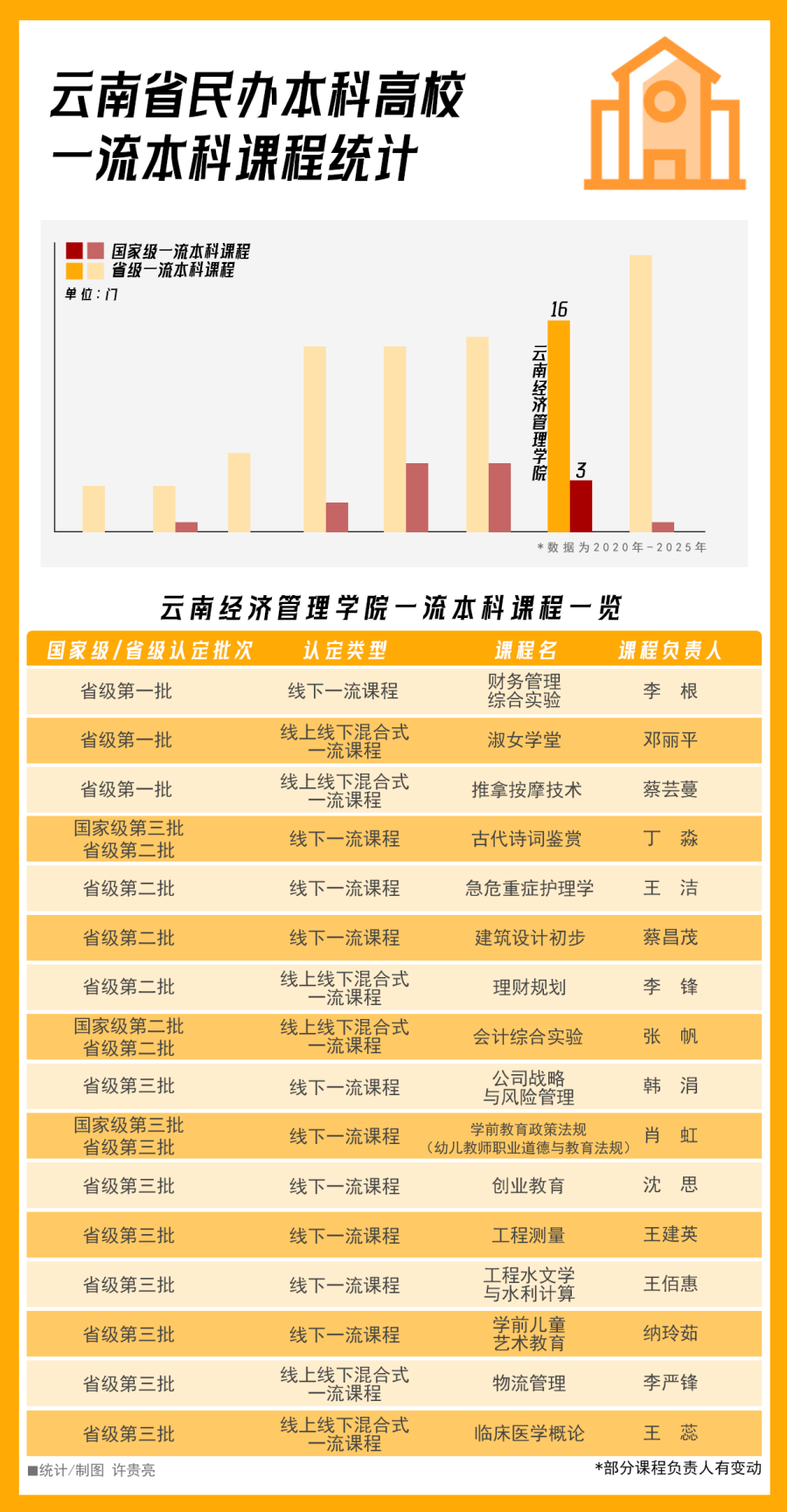

云南经济管理学院一流本科课程一览(资料图)。

自2020年申报第一批省级一流本科课程以来,云南经济管理学院目前共有16门课程获得省级一流本科课程认定,其中3门被认定为国家级一流本科课程,认定数量位居全省同类高校前列。

课程建设非一日之功

云南经济管理学院财经商贸学院副教授张帆领衔建设的《会计综合实验》自2016年开始进行课程改革,2021年7月被认定为省级一流本科课程,2023年6月被认定为国家级一流本科课程。这门课程历经约10年的精心打磨,最终蜕变为广受学生和业界好评的“金课”。

《会计综合实验》负责人张帆在指导学生(资料图)。

学校首批省级一流本科课程《淑女学堂》负责人邓丽平表示,该课程是云南经济管理学院自主开发的特色课程,从课改探索到2021年获得省级一流本科课程认定历时6年有余,目前,课程在线上平台已获得4万余人次选课,辐射全国60余所高校,影响力已初步形成。

国家级一流本科课程《学前教育政策法规》负责人肖虹则认为申报国家级一流课程并非材料的简单升级,而是要实现课程从“区域性认可”到“全国性示范”的飞跃,竞争格局与评审尺度的“角逐场”也将更加激烈,意味着申报材料不能有任何短板,且要有清晰的闪光记忆点。

注重思政元素的融入

在推进课程建设过程中,思想政治元素的融入发挥着重要的作用。《教育部办公厅关于开展第三批国家级一流本科课程认定工作的通知》中提出,申报推荐课程须结合学科专业人才培养,在课程内容中融入思想政治教育。这一要求为一流本科课程建设提供了清晰的工作思路,与课程思政建设要求共通。

云南经济管理学院针对不同学科专业和课程,对思政元素有不同的体现。以《古代诗词鉴赏》为例,云南经济管理学院教授丁淼把传统的文学课程改造成文化课程,引领学生在文学艺术中体会中国古代文化的底蕴之美,体现了课程思政中弘扬中华优秀传统文化的要求。

《学前教育政策法规》课堂现场(资料图)。

在《学前教育政策法规》中,云南经济管理学院副教授肖虹从价值引领、文化浸润和能力塑造三个维度出发,让法治情怀厚植学生内心,探索出一条“德法融通、理实结合”的育人新路径。

在《临床医学概论》中,云南经济管理学院副教授王蕊在课程教学中加强医德医风教育,着力培养学生“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医者精神,注重加强医者仁心教育,教育引导学生始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位,尊重患者,善于沟通,提升医学人文情怀,并把课程效果反馈延伸至社会实践中。

《临床医学概论》课堂现场(资料图)。

不断提升师生综合能力

一流本科课程建设也是对教师教学科研能力的检验,一流本科课程建设成效,最终也要反映到学生实践和思维能力上。

云南经济管理学院将教师教学竞赛视为锤炼师资队伍、促进教学创新的长效平台,积极发挥“以赛促学、以赛促建、以赛促强”的机制作用,建立“院—校—省—国”四级教学竞赛培育机制,通过教师教学创新大赛、青年教师教学竞赛、课程思政教学大赛等,引导教师在日常教学中持续打磨,在竞赛平台上交流互鉴,不断检验和提升教学能力。许多优秀教师正是在这样的“锤炼”中成长起来,为课程的可持续发展注入了核心、持久动力。

在《会计综合实验》课程中,张帆的“九段会计”职业阶梯模式要求学生从核算管理逐步进阶到财务的综合分析和评估,实现从学生到从业者的角色转换;在《学前教育政策法规》中,肖虹对学生的评价不仅要看学生的期末表现,还要求学生在学习过程中增强对案例分析报告、政策建议和幼儿园制度方案的制定,并能够被有关单位采纳,因此对学生的评价更加多元;在《淑女学堂》课程中,邓丽平打破传统课堂边界,把课堂搬到茶艺室、形体训练室等空间,让社团文化节也成为教学实践的场域,学生在现场活学活用所学知识,让课堂所学知识直接呈现在师生面前。在《工程测量》中,云南经济管理学院教授王建英和团队在课程上“做减法”,按照“创新”服务于“学生实践能力”的提升课改思路,引入了行业前沿技术升级实践教学,而不是盲目增加复杂理论知识。

云南经济管理学院相关负责人表示,学校凭借对课程育人的长期坚守与系统推进,构建了课程质量持续提升的长效机制。学校将以深入推进一流本科课程建设为契机,锚定教育强国高质量发展目标,对接国家发展战略和云南省“3815”战略发展目标,以OBE教育理念为指导,以产业需求为导向,以全面提升学生实践能力为核心,不断提升课程质量,为培养具有扎实专业知识、突出实践能力和创新精神的高素质应用型人才贡献“经管力量”。(完)