一个人,坚守高山小村寨35年,将一批又一批彝家娃娃送出大山。他就是云南省“优秀教师”、云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县河西乡箐花村大羊场小组小学老师杨舟繁,一个被当地群众称为“最有良心老师”的山区教育事业开拓者。

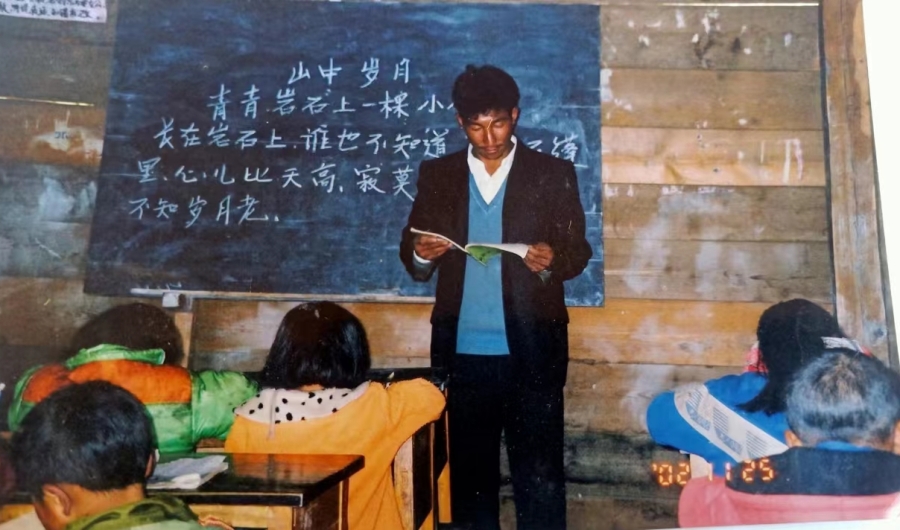

杨舟繁老师在上课(资料图)。怒江州委宣传部 供图

带着媳妇去教书

大羊场小组位于海拔4000多米的高寒山区,先后来过的三位教师,因生活艰辛等原因相继离开。1988年秋,原箐花村党支部书记杨灿亨找到村里刚初中毕业的杨舟繁,告诉他,大家都嫌当地苦不愿意去当老师,老乡们希望他去当老师,每个月有15斤回销粮和70元代课补助。为了减轻家里负担,18岁的杨舟繁打起背包独自走进深山,在大羊场“叉叉房”里,当起了彝家娃的“孩子王”。

初到大羊场,“叉叉房”坏了,杨舟繁和彝族老乡们一起劈木板修缮;没有教具,他找来各种石块当教具;没有黑板就在地上铺沙子当黑板。由于多年教学活动中断,16名学生年龄间隔长,杨舟繁就开设了一年级至三年级3个班,科任老师、班主任、校长都是他一人。

经乡亲们介绍,杨舟繁认识了兰坪县通甸镇罗古箐村的姑娘和四妹,从此,和四妹便成了杨舟繁生活中的依靠。

“没有通公路之前,大羊场野生动物多,每到深夜,就能听着外面的狼叫。”杨舟繁说,没有结婚前,王继明、王明等离家较远的学生陪着他住校。结婚后,杨舟繁妻子在学校帮学生扫地、洗衣服、做饭、捡柴火等,乡亲们都说“杨老师带着媳妇来教书”。

“他教书35年,我义务服务的‘工龄’也快30年了。”和四妹笑着说。

“我们心里早把杨老师媳妇当成老师了,她不仅照顾我们的生活,有时也给我们讲解习题,最主要的是如果没有她,我们不知道杨舟繁老师能坚持教我们多久”。现在河西乡中心校教书的杨舟繁老师的学生王继明说。

烛照深山终不悔

彝族同胞当时有早婚的习俗,上学的女孩较少。为转变乡亲们不让女娃读书的观念,杨舟繁与乡亲一道上山挖野菜、砍柴、下地种庄稼,不厌其烦地宣传读书的好处、男女平等的观念、女娃也能读好书的事实。在杨舟繁的宣传动员下,大羊场适龄儿童大部分进校读书。

1992年,随着兰坪大矿的开发,杨舟繁许多儿时的伙伴都因开矿发了财,纷纷劝他不要再教书,“总之不要傻乎乎地再当这种‘倒贴本’的老师了。”1993年6月中的一天,杨舟繁离开学校,来到金顶凤凰山。

“那几天是我过得最漫长的几天了,我刻意在矿洞转来转去,让自己忙起来去忘掉那些娃娃,可是我越想忘记,孩子的许多事就在脑海里越清晰,谁的作业没有做,谁生病没有好……我几乎没有睡着。”杨舟繁说,第3天,他收拾行李,迫不及待地往大羊场赶,当他快到学校时,突然听到有人叫他。他定睛一看,半山腰里,学生们的小脑袋从杜鹃花里冒出来,带着哭腔说:“杨老师,我们每天都在这等你,你再不回来,我们就打算去矿山上找你了。”杨舟繁心里咯噔一下,眼泪流了下来,他知道,自己已经离不开大羊场的孩子们了。

简陋艰苦的学校生活(资料图)。怒江州委宣传部 供图

“最美的青春献给了大羊场”

1993年9月,大羊场下了一场大雪,齐腰的大雪让学生无法出门,杨舟繁又像往常一样登门教学。

送教途中,一步一个雪坑,等到杨舟繁连滚带爬赶到学生家里,天已经黑了,自己也被冻麻了。有时一天下来,只能给一两个孩子上课,教学进度太慢。杨舟繁联系村里的干部群众,在山脚下的三岔河盖了几间简易房子。从此,大羊场小学变成了村民口中的“锦鸡式”学校。“师生们就像是山里的锦鸡,随着雪线迁徙,秋冬就下山,春天了又回到大羊场”,村民陆玉光说道。

彝家孩子不懂汉语,杨舟繁自己学彝族话,开展双语教学。“杨老师上课,往往用我们听得懂的语言讲书本知识,还自己买课外书给我们读,让我们了解到山外的世界是多么的精彩。”王继明说。

2011年9月,由于集中办学的需要,杨舟繁所在的小学大部分师生要转到河西乡九年一贯制学校。他主动要求,一个人留在大山里继续自己的教学生涯。

35年来,杨舟繁送出了两百多名学生,走出大山的彝家孩子越来越多。这个曾经连个初中生都没有的小山寨,如今有1个研究生、20多个本科生。

杨舟繁的无私奉献,得到了各级组织的肯定和社会各界高度赞扬。1996年,杨舟繁老师同13名乡村优秀民办教师被转成公办教师。教学成绩突出的杨舟繁先后多次被省、州、县评定为“优秀教师”“先进教育工作者”。(完)